京都の世界遺産は寺社仏閣がほとんどですが、この二条城だけはお城での世界遺産登録されました。徳川家康が二条城を建造し、江戸時代最後の将軍、徳川慶喜で

大政奉還により江戸時代は終焉を迎え、近代明治時代へと移り変わった場所でもあります。

城内はとても広く本丸の庭園がとても有名です。海外からの観光客にはとても人気のあるスポットです。

二条城唐門は彫刻が沢山使われていてとても美しい門です。

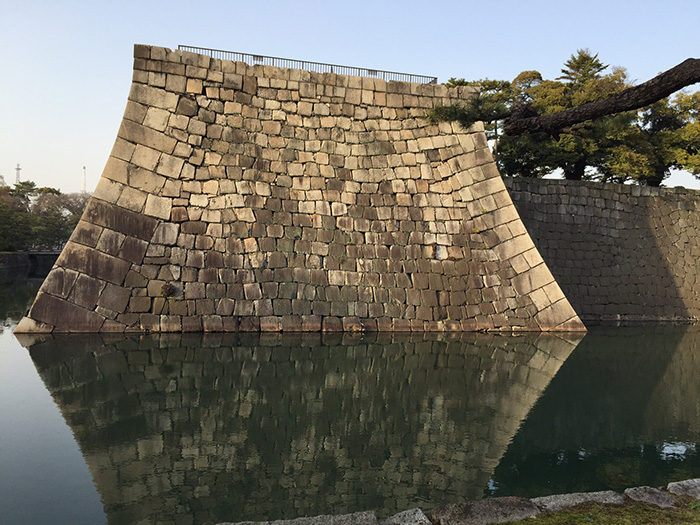

二条城は、慶長8年(1603年)、徳川将軍家康が、京都御所の守護と将軍上洛のときの宿泊所として造営し,3代将軍家光により、伏見城の遺構を移すなどして,寛永3年(1626年)に完成したものです。

家康が建てた慶長年間の建築と家光がつくらせた絵画・彫刻などが総合されて、いわゆる桃山時代様式の全貌を垣間見ることができます。

徳川家の栄枯盛衰のみならず、日本の歴史の移り変わりを見守ってきたお城です。 二条城 HP

城は,敵の攻撃を防ぐために築いた防御施設のことで,古代の城(き)や柵(き)あるいは都城,中世の領主の居館や山城・砦,さらには環濠で囲まれた寺内町などをはじめ,

江戸末期に各地に築かれた砲台まで含む幅広い用語です。

その中で,最も城らしい城とみなされているものの大半は,戦国時代末から安土桃山時代をへて,江戸初期に至る半世紀ほどの間に築かれたものです。

この期間には大小あわせて3000にも及ぶ城郭が乱立していました。

しかしながら大坂夏の陣(1615年)直後の徳川幕府による「一国一城令」によって,その数は一挙に約170城まで減少し,その後は城の新築はもとより増改築さえも幕府の許可なしには一切できなくなってしまったため,ほぼ同じ状態で明治維新を迎えることになりました。

明治維新で武士の支配が終わると,明治新政府によって明治6年(1873年)城郭の廃城令が明示されて,明治7・8年頃には約三分の二の城郭が廃城となってしまいました。その後,太平洋戦争においても大きな被害を被りましたが,戦後は,城の歴史的価値は見直され,またすぐれた観光資源として焼失した天守閣や櫓・城門などの再建・復興が相次ぎました。

二条城 HPはこちら

LEAVE A REPLY